我國著名的飛機發動機設計師陳光老先生稱航空發動機是飛機的“心臟”,確實是如此。

我們都了解飛機機翼的攻角與飛機氣動和結構設計的靜穩定性(后面我們也會陸續推出航空百科科普)。然而在萊特兄弟1903年發明飛機之前,有關攻角和靜穩定性的基礎知識其實已經為人類所掌握并應用在滑翔機的設計制造之中;萊特兄弟發明的“飛機”之所以是劃時代的,就是因為他們第一次裝上了發動機。從此,“航空發動機”誕生了,人類有了動力飛行器才開始真正征服天空。

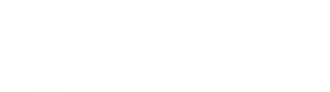

(人類歷史上第一臺航空發動機:1903年萊特兄弟的12馬力四缸汽油機,今天小轎車發動機都比它勁兒大得多)

1 活塞時代(1903-1945)

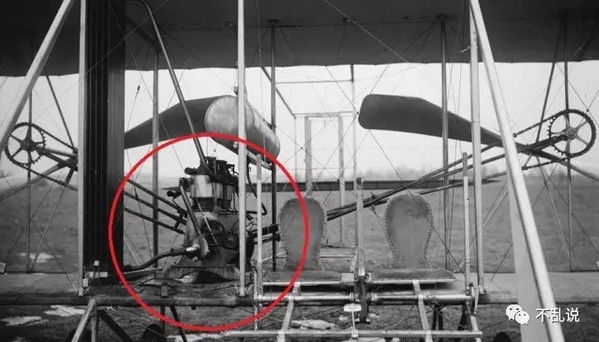

螺旋槳老爺機當然用的是活塞式汽油發動機,和今天汽車上的汽油機基本一樣。我記得一般汽油發動機的四個沖程好像初中物理課就提到過吧,還是高中啊我也記不清楚了。

這四個沖程合起來稱為一個“工作循環”,它們實際上代表了所有類型的內燃機的最基本原理。進氣沖程里,由于上一個工作循環中發動機運轉帶來的轉軸的慣性,活塞下移,氣缸內空間變大,吸入外邊的新鮮空氣;壓縮沖程,油嘴噴油,同時還是由于轉軸的慣性,活塞上移,壓縮之前吸入的那些新鮮空氣,使得空氣的單位體積含氧量上升、溫度升高,變得容易與燃料混合并燃燒;做功沖程,火花塞產生電火花點燃油氣混合物,混合物燃燒產生巨量的高溫高壓氣體,氣壓推動活塞向下運動,燃燒產生的氣體熱能被轉化為機械能,也就是發動機真正“使勁兒”的地方;排氣沖程,轉軸的慣性驅動活塞上移,把已經冷卻下來的廢氣擠出氣缸,來到下一個工作循環的“起始位置”。這是單個氣缸的例子,實際的發動機往往有多個氣缸,甲氣缸的做功沖程可以用來驅動乙氣缸的壓縮沖程,反之亦然,因此工作循環中不用那么依賴慣性;只是啟動發動機的時候需要借助外部力量先讓發動機轉軸轉起來,完成進氣、壓縮兩個沖程后才能“打著火兒”。早期的活塞式飛機都需要地勤人員用手推一下螺旋槳槳葉才能啟動,就是因為這個原因;后來在二戰時期的活塞式飛機和今天的汽車上,我們有專門的電動機負責啟動。

從1903年到1945年二戰結束之前,都可以算作活塞式發動機的時代。這么長的時間里活塞式發動機的四沖程基本原理一直沒有改變,但性能確實完成了巨大的提升。萊特兄弟的發動機只有12馬力,四個氣缸;到二戰時期軍用飛機的發動機已經普遍達到1000馬力以上并具有12個氣缸,個別戰斗機可以達到2000馬力。

(一般認為的二戰最強活塞式戰斗機美國P-51“野馬”)

(P-51“野馬”戰斗機使用的勞斯萊斯“莫林”發動機有12個氣缸,1580馬力)

活塞式航空發動機又可分為兩類:直列液冷式(如上圖P-51的發動機)和星形氣冷式(如日本零式戰斗機)。直列液冷式和今天的汽車發動機一樣,氣缸沿著轉軸排成一豎列,有冷卻水和發動機散熱器;星形氣冷式則沒有散熱器,讓氣缸以轉軸為中心放射形排列,每個氣缸都直接面對從飛機前方迎面吹來的冷空氣,以此來散熱。這樣,星形氣冷式發動機結構簡單、重量輕,同等重量下可以獲得比直列液冷式更高的馬力;但比較容易過熱,放射形排列的氣缸使得安裝發動機的機頭粗壯而不流線,增大飛機阻力。不管氣冷還是液冷,都不乏二戰經典機型。

(直列氣缸排布)

(星形氣缸排布)

2 噴氣機的到來

(1945-1960年代)

活塞式發動機用轉軸輸出動力,當然飛機就要有螺旋槳;然而活塞式飛機的速度達到700km/h后,人們發現進一步提速的話螺旋槳產生的阻力就要超過它的推力了。英國的惠特爾爵士在1937年第一次測試了不需要螺旋槳的新型發動機,世界上第一種噴氣發動機:它用燃料(煤油)燃燒產生的能量將發動機吸入的空氣加速向后噴出,以此產生反作用力作為推力。1939年,德國制造的世界上第一架噴氣式飛機He-178技術驗證機首飛成功;1944年,世界上第一種實用的噴氣式飛機Me-262噴氣戰斗機在德國空軍服役,迅速證明了自己對于同期的螺旋槳飛機具有的巨大性能優勢。1945年二戰結束后,美國和蘇聯瓜分了德國的航空技術成果,世界迅速進入噴氣式飛機時代。

(油畫上部就是世界第一種實用噴氣式飛機——納粹德國Me-262“飛燕”戰斗機,有人評估其綜合性能是最好活塞式戰斗機美國P-51的七倍!多虧高昂的制造成本和高故障率限制了其數量,要不然能否擊敗納粹空軍還是個問題)

早期的噴氣式發動機今天被歸類為渦輪噴氣發動機,可分為三個主要組件:壓氣機、燃燒室和渦輪。根據壓氣機結構的不同又可分為離心式和軸流式兩種。Me-262使用的、后來廣泛應用于50、60年代飛機的發動機是軸流式渦輪噴氣發動機,所以我們主要來看它。

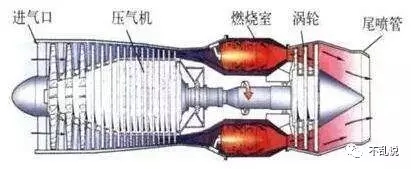

(單轉子軸流式渦輪噴氣發動機基本結構)

如上圖,空氣首先進入壓氣機。壓氣機由定子葉片和轉子葉片交替排列組成,就像一大堆擠在一起的風車;它的任務相當于活塞式發動機的進氣沖程和壓縮沖程:壓氣機的轉子葉片旋轉,從進氣口吸入新鮮空氣;轉子與定子葉片的特殊形狀,使得壓氣機內部的空氣流路是橫截面積越來越大的,根據拉瓦爾原理,空氣在流過壓氣機的過程中就會減速、升溫,并且被壓縮。接下來壓縮空氣進入燃燒室,與煤油混合并被點燃,產生巨量高溫高壓氣體,這相當于活塞式發動機的做功沖程。高壓燃氣只能向后方流動以釋放自己的壓力,從尾噴管噴出來推動飛機;但在噴出噴管之前需要流經渦輪,吹動渦輪旋轉,而渦輪和壓氣機是連在一根軸上的,這樣也就驅動了壓氣機的轉子旋轉,完成工作循環。渦輪噴氣式發動機啟動時同樣需要電動機或其它外部力量先驅動壓氣機“完成前兩個沖程”,但在這之后就可以不停地把煤油轉換成澎湃的動力。上圖是單轉子發動機,即只有一根軸連著一組壓氣機和渦輪;還有雙轉子乃至多轉子發動機,有外軸內部套著內軸,分別連接多組壓氣機和渦輪,這種結構我們下邊說道渦輪風扇發動機時再講。

渦輪噴氣發動機的出現使得飛機的性能取得了飛躍式的發展,飛機得以飛得更高更快,進而帶來了其它性能指標的大幅提升。

(1949年英國德·哈維蘭公司推出世界第一種噴氣式客機“彗星”,民航進入高亞音速階段)

(到60年代,像蘇聯米格-21這樣的使用渦輪噴氣發動機的先進戰斗機已經實現了2.2倍音速飛行,而最快的飛機開始沖擊三倍音速)

3 風扇革命(70年代至今)

渦輪噴氣發動機當然不是完美的,它最大的問題就是燃料效率太低,非常非常費油:噴出的氣體仍然是炙熱的,也就是說燃料燃燒產生的熱能中有很大一部分仍然殘留在噴出的氣體里而沒有轉化成飛機的動能。也可以理解為,耗油率不變的前提下,仍然有潛力大幅提高渦輪噴氣發動機的推力。

英國勞斯萊斯公司在1959年推出世界上第一種渦輪風扇發動機“康維”,到70年代逐漸流行,直至今天大部分軍、民用飛機使用的都是渦輪風扇發動機。

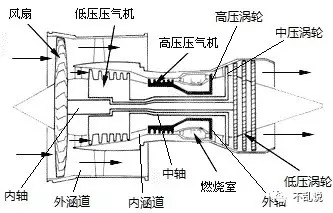

(三轉子渦輪風扇發動機基本結構)

如上圖所示,渦輪風扇發動機其實就是在渦輪噴氣發動機的前方又加了一個巨大的“風車”,稱為“風扇”。風扇的直徑比壓氣機、燃燒室和渦輪都大,多出來的那一截形成了一個新的、不經過壓氣機燃燒室和渦輪的空氣流路,稱為“外涵道”,而經過壓氣機燃燒室和渦輪的空氣流路就成了“內涵道”。風扇和壓氣機一樣是由發動機后部的一組渦輪驅動的。在上圖的三轉子發動機中,風扇與低壓渦輪、低壓壓氣機與中壓渦輪、高壓壓氣機與高壓渦輪分別由里外嵌套的三個軸連接組成三個相互獨立的轉子,從高壓到低壓轉速逐漸降低以適應各自不同的工作條件。

這樣復雜的結構其實就是在使用多出來的一組渦輪從燃燒室產生的燃氣中多提取一份熱能轉化為機械能,這樣也就降低了尾氣的溫度;多提取出來的這一份機械能被用于驅動風扇運轉,吸入大量冷空氣從外涵道向后排出;這些冷空氣提高了單位時間內發動機向后噴出的氣體的總質量,由動量原理:推力×單位時間=噴出氣體總質量×噴出氣體速度,提高噴出氣體總質量也就加大了發動機的推力。由于這個簡單的數學道理,渦輪風扇發動機可以用相比于渦輪噴氣發動機更小的耗油率實現更大的推力。

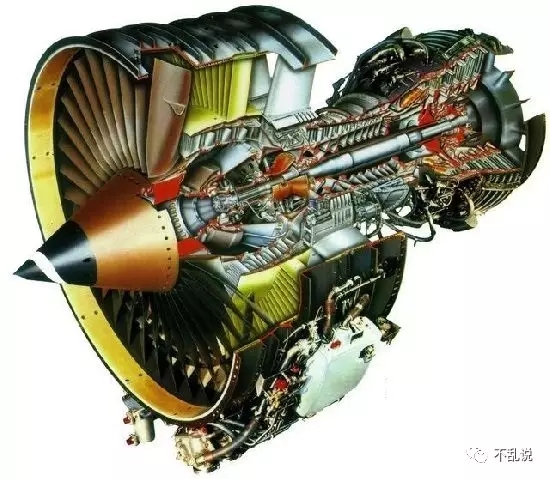

外涵道與內涵道空氣流量的比值稱為“涵道比”,直觀的表現就是涵道比越大,風扇的直徑相對壓氣機的直徑就顯得越大。大涵道比的發動機推力大、燃料效率高,但風扇直徑太大導致高速飛行時阻力迅速上升,無法高速飛行。因此大涵道比渦輪風扇發動機廣泛應用于民航飛機;而涵道比較小的渦輪風扇發動機則是速度較快的軍用飛機的標配。

(美國通用電氣公司CFM-56大涵道比渦輪風扇發動機,今天有些型號的波音-737客機選用了這款發動機)

(蘇聯AL-31F小涵道比渦輪風扇發動機,應用于經典的蘇-27戰斗機)

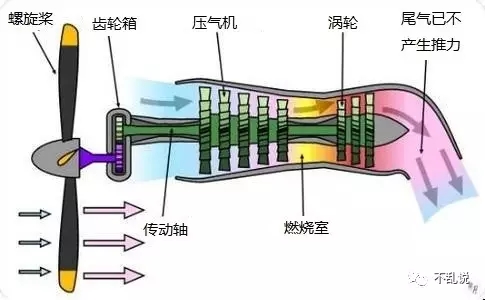

一些速度非常低(800km/h以下)的飛機使用了“超大涵道比渦輪風扇發動機”,它們的風扇直徑非常大,以致于變成了裸露在外的螺旋槳,外涵道也取消了外殼直接變成了發動機的外部,尾氣的幾乎全部熱能都被用來驅動螺旋槳因而自己已無法產生推力,這也就是一個新的發動機分類——渦輪螺旋槳發動機。渦輪螺旋槳發動機適用的速度區間與古老的活塞式發動機類似(都是螺旋槳飛機嘛),但燃料效率要高得多,廣泛用于今天的低速飛機。

(渦輪螺旋槳發動機基本結構)

(國產新舟60支線客機,擁有兩具美國普惠公司加拿大分部PW-127J渦輪螺旋槳發動機)

4 主線之外的清奇

前述的活塞式、渦輪噴氣式、渦輪風扇式和渦輪螺旋槳式發動機分別是不同時期最流行的飛機發動機。然而還有兩種獨特的發動機,它倆起源于二戰,自此之后雖成為不了主流,卻也能保持自己旺盛的生命力。它們就是脈沖噴氣發動機和沖壓噴氣發動機。

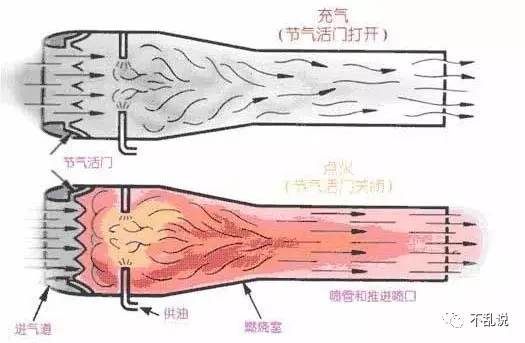

(脈沖噴氣發動機基本結構與工作循環)

脈沖噴氣發動機也是由納粹德國在1944年發明的,被用于推進世界上第一種巡航導彈V-1。之所以被稱為“脈沖”,是因為它產生的推力不是連續的。發動機主體就是一個圓筒,前部有一個“節氣活門”,相當于空氣單向閥,它使得空氣只能從進氣口向發動機內流動而不能流出發動機。首先給脈沖發動機一個速度,空氣由于自己的慣性流入發動機;之后發動機圓筒內的油嘴噴射煤油,煤油被點燃,產生的燃氣由于發動機前部“單向閥”的阻攔只能向后方逃逸,從噴口噴出產生推力;由于燃氣的慣性,燃氣在圓筒內氣壓已經與外界平衡之后仍會繼續向后流動使得圓筒內暫時產生負壓,“單向閥”被外界大氣壓頂開,新鮮空氣再次流入發動機,開始下一工作循環。

脈沖發動機沒有“壓縮”這個步驟,燃料效率很低;而且推力不連續也造成其工作時噪音、震動巨大。然而它極其簡單的結構仍然有用武之地,至今仍是某些導彈的動力,并且是動態航模動力的一個重要選擇。

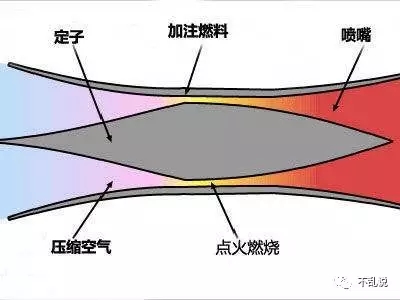

(沖壓發動機基本結構)

沖壓噴氣發動機還是1939年由納粹德國發明的(確實是這樣咱沒脾氣)。它可以被理解為一種“簡化的、更適用于超音速飛行的渦輪噴氣發動機”。其“壓氣機”由收縮形狀的進氣道來代替,只有圓錐形狀的定子稱為“壓氣錐”。空氣以超音速進入發動機后,由于自身的動能而繼續向發動機內部流動;根據拉瓦爾原理,超音速空氣被收縮形狀的流道所壓縮并減速;同時空氣也會撞擊由壓氣錐產生的激波面而顯著減速增壓。換言之,壓縮空氣的能量來自于進入的空氣本身的動能。空氣在燃燒室內與燃料混合并點燃后,直接從噴口噴出;由于不需要壓氣機,沖壓發動機也就不需要設置渦輪來驅動它。

由此,其大體上講不需要任何旋轉部件,結構大大簡化、重量減輕、阻力減小。然而由于依賴進入空氣的自身動能進行壓氣,沖壓發動機一般需要載機具有一定的速度才能啟動并工作;不過在超音速狀態下,它的表現全面優于其它類型的發動機。這樣的特性使得它成為今天很多導彈的推力,導彈會先使用助推火箭加速到超音速,然后再啟動沖壓發動機奔向目標。未來的超高速飛機同樣很可能會選擇沖壓發動機作為動力。

航空發動機的歷史大致就是這樣。飛機“心臟”的發展,也就是飛機性能的發展;“心臟”進化史,就是一段濃縮的航空史。

介紹作者

叢天舒,是我校2015級航天學院中烏班學生,從小愛好航空航天,也是一個軍事迷。大一的時候,他手繪航天器被媒體廣泛報道為”學霸“。

不過,他卻認為”我不是學霸“。可以點擊下面的鏈接了解哦!

學霸的定義應該是在某一方面有特別過人之處,并不一定非得唯成績論。所以,不管是不是學霸,只要有堅持自己所愛,堅持理想的信念,保持一顆探究科學奧秘之心,那就是對自己最好的定位。

——曉南說